Cette question peut sembler simple pour beaucoup d’entre nous, mais nous avons tous le souvenir de courses réussies dans l’adversité ou à l’inverse avec une gestion uniquement centrée sur soi-même. Des chercheurs ont voulu creuser la question il y a quelques années on vous dit tout avec notre analyse !

Précédemment un travail de recherche avait exploré les différences psychologiques entre un contre-la-montre en solo et des courses en face-à-face. L’observation clé était que l’effort (à quel point il était ressenti comme facile ou difficile) était le même dans les deux situations, mais l’affect (à quel point il était ressenti comme bon ou mauvais) était très différent.

Le pouvoir de courir contre des adversaires permettrait de mieux tolérer un effort intense.

En 2021, la même équipe de recherche, dirigée par Everton do Carmo du Centre universitaire Senac au Brésil, a donc publié une nouvelle étude dans l’European Journal of Sport Science visant à approfondir le sujet, et plus particulièrement la question des objectifs.

Quiconque a déjà couru ou regardé des courses de championnats sur piste ou en cyclisme par exemple, sait qu’essayer de gagner et essayer de courir vite produisent des styles de stratégie d’allure très différentes. Et il y a aussi une grande différence entre affronter un adversaire plus fort et affronter un adversaire plus faible.

À mesure que vous ajoutez de plus en plus de variables à la matrice, la psychologie du rythme devient très compliquée et des modèles intéressants d’analyse émergent.

La nouvelle étude a soumis 13 cyclistes à une série de courses de 10 km dans une configuration de réalité virtuelle. Ils ont réalisé deux contre-la-montre en solo autour d’un vélodrome virtuel de 250 mètres et deux compétitions en face-à-face contre un adversaire virtuel.

Dans un cas, l’adversaire était programmé pour aller exactement 6% plus vite que le meilleur contre-la-montre en solo du participant ; dans l’autre cas, il allait exactement 3% plus lentement.

En plus de mesurer les performances, les chercheurs interrogeaient les sujets une fois tous les kilomètres sur un ensemble de variables psychologiques : l’effort perçu, l’affect et l’auto-efficacité, qui est essentiellement le degré auquel vous pensez pouvoir atteindre avec succès votre objectif de performance.

Le résultat final est un peu déroutant les sujets réalisant des chronos en moyenne à peu près identiques et dans les trois conditions. Cela est en contradiction avec l’étude précédente, dans laquelle les coureurs allaient plus vite en compétition avec adversité qu’en solo.

Cela entre également en conflit avec de nombreuses autres études et avec l’expérience de terrain de la majorité d’entre nous. Mais pas dans son ensemble car il est désormais clair que certaines personnes ont le besoin de se centrer sur eux-mêmes et uniquement eux-mêmes.

La raison est très probablement que les écarts de performance étaient trop importants : l’adversaire rapide était impossible à battre, et l’adversaire lent ne représentait aucun défi. Il existe des preuves antérieures de cela : plusieurs études ont montré que courir contre un soi virtuel allant 2% plus vite améliore les performances, mais pas courir contre un adversaire 5% plus rapide. Il y a donc sans doute eu une erreur méthodologique.

Malgré tout, l’analyse des différentes données va faire émerger des éléments intéressants.

Car malgré des temps d’arrivée proches, il y avait des différences significatives dans la façon d’y arriver.

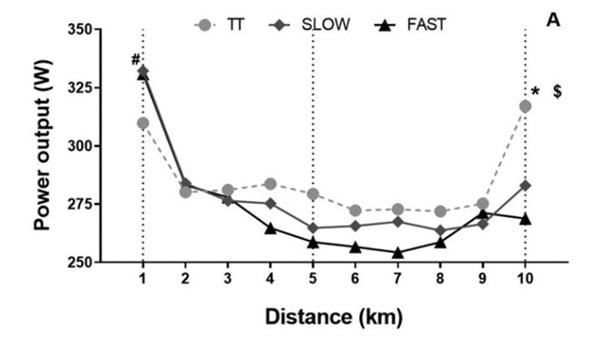

Voici à quoi ressemblaient les stratégies d’allure pour le contre-la-montre en solo (TT), la course contre l’adversaire le plus lent (SLOW) et celle contre le plus rapide (FAST) :

Pour commencer, même si le rythme global (départ rapide, milieu lent, arrivée rapide) était cohérent et classique, concourir contre un adversaire conduisait à un départ plus rapide.

Les coureurs avec confrontations ont augmenté leur puissance d’environ 6% au cours du premier kilomètre. Cela a du sens lorsque vous roulez contre un adversaire plus fort que vous, mais il est surprenant que la même chose se produise lorsque vous roulez contre un adversaire plus lent. Plutôt qu’un ajustement rationnel de la vitesse pour correspondre à l’adversaire, cela ressemble plus à une réponse instinctive au défi d’essayer de battre quelqu’un.

Une pensée me vient, que je fasse les départementaux, régionaux, interrégionaux ou championnats de France de cross, le niveau monte mais le premier kilo sera le même pour 98% du peloton juste là pour en découdre et donc pour la plupart sans gestion d’allure personnelle.

Il y a un autre détail intéressant dans les données de confrontation. Regardez le dixième et dernier kilomètre.

Comme prévu, les participants accélèrent à mesure que l’arrivée approche. Dans les courses en face-à-face, le sprint final est beaucoup moins prononcé, peut-être parce qu’ils paient leur départ agressif.

Dans la course contre l’adversaire le plus lent, où l’objectif principal était de gagner, il se peut qu’aucun sprint final ne soit nécessaire parce qu’avec déjà beaucoup d’avance. Mais dans la course contre un adversaire rapide, le dernier kilomètre est en réalité plus lent que le précédent.

Est-ce le signe que démarrer vite et essayer désespérément de suivre un adversaire plus rapide a poussé les athlètes à leurs limites absolues, avec des réserves très limitées pour un sprint final ?

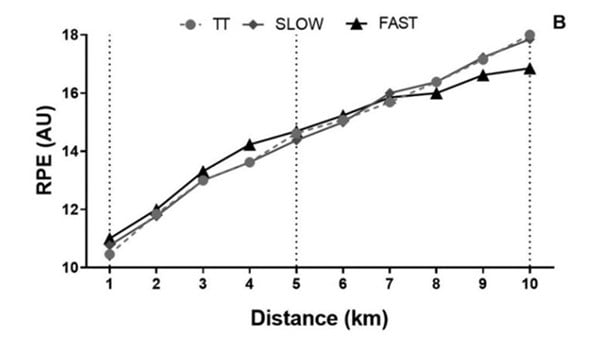

Pas tout à fait. Jetons un œil aux données de l’évaluation d’effort perçu (RPE, sur une échelle de 6 à 20), qui grimpe régulièrement depuis un effort initial relativement léger jusqu’à un effort final proche du maximum. C’est un grand classique des données de contre la montre.

Dans les trois derniers kilomètres, vous pouvez voir le niveau d’effort lorsque la course contre l’adversaire le plus rapide commence à diminuer.

La différence n’est pas statistiquement significative, mais il semble que dans le dernier tiers de course, il devient clair qu’ils ne rattraperont pas leur adversaire étonnamment fort. Ils savent qu’ils vont perdre, et les efforts légèrement moindres qu’ils sont prêts à déployer sur la fin de bataille semblent refléter cette prise de conscience. Ce qui expliquerait la baisse de puissance dans le dernier kilomètre.

On pourrait penser qu’ils se relâchent vers la fin parce qu’ils ne s’amusent plus. Dans l’ancienne étude dont nous parlions en début d’article, l’affect – c.-à-d. les sentiments positifs ou négatifs – diminuait régulièrement lors d’une course seule, mais restait stable pendant une course en groupe. Dans ce cas, cependant, l’affect a diminué à un rythme similaire dans les trois groupes.

Courir ou faire du vélo en meute peut être agréable, mais « se faire ouvrir » dans un duel en tête-à-tête, même par un adversaire virtuel, ne semble pas susciter les mêmes sentiments de bonheur.

La plus grande baisse d’affect s’est produite dans la course en groupe contre un adversaire plus rapide, mais les différences par rapport à la course seule ou contre un adversaire plus lent n’étaient pas énormes : l’affect n’a pas fait la différence cette fois.

Il y a une dernière variable : l’auto-efficacité. Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre capacité à accomplir la tâche et à atteindre votre objectif ? Au début de la course, tout le monde se sent plutôt confiant dans ses chances.

Mais une fois que vous commencez à courir contre quelqu’un qui est 6% plus rapide que votre précédent record, il est difficile de garder la tête haute.

Voici les données d’auto-efficacité :

C’est un peu délicat de trier ici qui de la poule ou de l’œuf. Une auto-efficacité élevée est censée être bénéfique pour la performance ; mais dans ce cas, le déclin constant de l’efficacité personnelle du groupe de l’adversaire rapide semble simplement être une compréhension rationnelle de la réalité.

À un moment donné, insister sur le fait que « oui, je peux battre ce type » passe de l’optimisme à l’illusion.

Les points à retenir ici ne sont pas simples – et c’est peut-être là le point important. Dans de très nombreux articles, nous avons souligné le rôle de l’effort perçu en tant qu’ordinateur principal, qui contrôle les performances dans les sports d’endurance et dicte le rythme que vous pouvez et devez maintenir.

Cela peut être vrai en laboratoire, où d’autres variables sont soigneusement contrôlées. Mais dans le monde réel, votre rythme sera affecté par la situation, la présence et les actions d’autres personnes, ainsi que par les objectifs que vous vous êtes fixés ce jour-là.

C’est pourquoi de notre point de vue il est essentiel d’être au clair sur :

- Ses capacités physiques et mentales.

- Sa stratégie de course en fonction de la compétition (distance, parcours, environnement thermique, adversaires si confrontation directe, etc.).

- Et donc en fonction de l’analyse des deux premiers points « d’apprendre » à se servir des autres pour maximiser les deux premiers points.

Andy Renfree, chercheur à l’Université de Worcester et co-auteur de cette étude retient : « mon sentiment personnel est que tout découle de la définition d’objectifs », « mais démêler les relations entre le RPE, l’affect et l’auto-efficacité sont très compliqués ». Selon les mots d’un de ses collègues, ajoute-t-il, « c’est comme tricoter des spaghettis ».

C’est sans aucun doute vrai, mais je pense que nous pouvons tirer quelques enseignements utiles d’études comme celle-ci et qui viennent confirmer mes trois points précédents.

Sur des courses à participation massive qui seront celles que vous pratiquez en majorité, essayez en priorité de ne pas montrer votre enthousiasme en début de course, votre pacing doit être le plus linéaire possible, il faut donc apprendre à se frustrer en début de course sans suivre « bêtement » la meute.

Et en fonction de l’analyse de mes 3 points, alors il semble tout à fait possible de battre des adversaires 1 à 2% plus rapides que vous sur le papier en vous appuyant sur eux, profitez-en, ils peuvent vous permettre de dépasser ce que vous imaginiez comme vos limites mentales et physiques !