Aujourd’hui, dans les salles de sport comme sur les réseaux sociaux, la consommation de protéines est largement encouragée après l’entraînement et dans l’alimentation générale.

Dans les sports de force, cela paraît évident car les fibres musculaires sont mises à rude épreuve et nécessitent des nutriments (acides aminés) pour se réparer. Mais qu’en est-il pour le cyclisme et les sports d’endurance en général ?

À première vue, l’endurance semble surtout dépendre des glucides et des lipides, les deux carburants de référence. N’en déplaise à la mode actuelle des cétones à l’effort.

Au repos, un individu de 70 kg consomme environ 1,2 kcal/min, en oxydant en moyenne 0,20 g de glucides et 0,05 g de lipides par minute. Lors d’un effort intensif, la demande énergétique augmente, atteignant 4 L de dioxygène par minute chez un sportif entraîné voire davantage encore. Ceci porte l’oxydation des glucides à 2 – 3 g/min. Face à ces chiffres, on pourrait croire que les protéines ne servent à rien tant au repos qu’à l’effort.

Pourtant, elles représentent 10 à 20 % de notre apport énergétique quotidien et leur rôle ne peut pas être négligé. De plus, après un exercice d’endurance intense, les besoins en protéines augmentent et leur consommation accélère la récupération. Ce constat laisse penser que les protéines sont bel et bien utilisées pendant l’effort, même si leur contribution énergétique reste faible.

Dès lors, une question mérite d’être posée : les protéines constituent-elles un carburant caché de l’endurance, et pourquoi leur apport après l’effort est-il si important pour le cycliste ?

Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous n’êtes pas seul. La recherche scientifique s’y intéresse depuis plusieurs décennies, et les dernières études montrent que le rôle des protéines à l’effort mérite toute notre attention.

Les bases de la nutrition énergétique à l’effort

Les glucides et les lipides fonctionnent comme des vases communicants pour fournir de l’énergie à l’effort, le tout modulé par l’intensité de l’exercice.

Tous deux sont constitués de chaînes de carbone, d’hydrogène et d’oxygène, mais leur structure détermine leur mode d’utilisation.

Le glucose, glucide de référence, se compose de 6 atomes de carbones, 12 atomes d’hydrogène et 6 atomes d’oxygène (C6H12O6). Ça vous rappelle vos cours de lycée peut-être ?

Cette structure « simple » s’oxyde rapidement dans la mitochondrie, produisant efficacement de l’ATP, indispensable à la contraction musculaire. Les lipides, comme l’acide palmitique (C16H32O2), contiennent davantage de liaisons carbone-hydrogène. Ils libèrent donc plus d’ATP par molécule oxydée que les glucides, mais au prix d’un coût élevé en oxygène.

Ainsi, lorsque l’intensité de l’effort augmente, l’organisme privilégie le recours aux glucides, notamment le glucose circulant ainsi que les réserves musculaires et hépatiques de glycogène, dont le rendement (ATP produit par litre d’oxygène consommé) est supérieur.

Malheureusement nos réserves de glycogène sont limitées, 600 à 800 g selon la capacité individuelle de stockage. À l’inverse, les réserves lipidiques sont importantes. Chez une personne de 70 kg avec 10 % de masse grasse, elles représentent environ 7 kg. Nous avons de quoi faire !

Comment savoir quel substrat est mobilisé ? Les mesures directes, comme les capteurs de glycémie utilisés par les diabétiques, existent mais sont interdites en compétition par l’UCI. Elles permettent en temps réel de connaitre la proportion de glucides consommés à l’effort et ainsi adapter les apports nutritionnels en conséquence.

En pratique, le ressenti reste un bon indicateur. Lors d’une sortie d’endurance, la fatigue progressive et la baisse de vitesse signalent l’épuisement des glucides. Si l’on tente de maintenir l’intensité, c’est l’hypoglycémie assurée.

Si l’on accepte de ralentir, les lipides prennent le relais, mais au prix d’une vitesse moindre. Et oui, il faut laisser le temps à notre organisme de transformer les lipides en ATP, n’oubliez pas leurs longues chaînes demandent en effet plus de temps et d’oxygène pour être converties en ATP.

Et les protéines dans tout ça ? Quel est leur contribution au cours de l’effort ? Voyons cela et leur mode d’évaluation.

Méthodes de détermination de l’oxydation des protéines à l’effort

Soyons clair dès le départ, oui des études se sont penchés sur la consommation de protéines à l’effort, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. On parle de mesure de l’excrétion de l’azote dans les urines ou de métabolisation de la leucine.

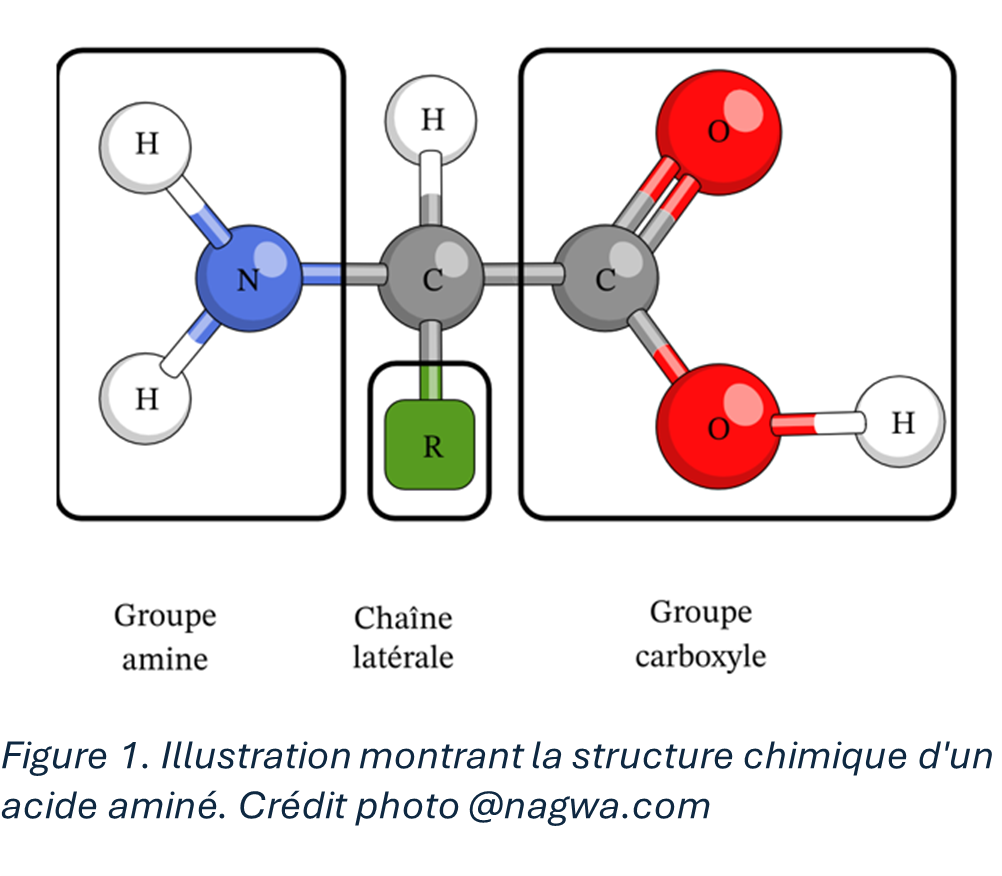

La première méthode de quantification de la contribution des protéines à la dépense énergétique lors d’un exercice d’endurance, repose sur le suivi de l’azote (N), présent dans les acides aminés (Cf. Figure 1). Comme tous les acides aminés contiennent au moins un atome d’azote, son excrétion (majoritairement urinaire) reflète l’oxydation des protéines à l’effort.

Environ 78 % de l’azote total est éliminé par les urines, 13 % par les selles, 7 % par la sueur et 2 % par d’autres pertes. La plupart des études se limitent donc à mesurer cette excrétion urinaire, et appliquent ces proportions correctives lorsque les autres compartiments ne sont pas pris en compte.

On compare ensuite la quantité d’azote présent dans les aliments ingérés à la quantité d’azote excrétée et l’on peut connaitre ainsi la « balance » d’azote de l’organisme à l’effort.

La deuxième méthode consiste à suivre un acide aminé spécifique, généralement la leucine, fortement métabolisé dans les muscles. Lors d’un effort, l’oxydation de la leucine augmente pour fournir de l’énergie, et comme le corps ne peut pas stocker les acides aminés, il puise cette leucine dans les protéines musculaires.

Sachant qu’1 g de protéines contient environ 590 micromoles de leucine, cela permet de convertir la leucine oxydée en quantité de protéines consommée. Pour suivre cette oxydation, la leucine peut être marquée avec un isotope stable (le ¹³C), une forme de « traceur ou GPS» détectable.

La leucine marquée est métabolisée comme la leucine normale, elle est dégradée dans le cycle de Krebs, où certains carbones de la leucine sont libérés sous forme de CO₂, expiré par les poumons.

Mesurer le CO₂ contenant la signature de la leucine permet ainsi d’estimer la quantité de leucine oxydée, et donc celle de protéines dégradées.

Que dit la science sur l’oxydation des protéines à l’effort ?

La revue de littérature de Clauss et Jensen en 2024 dans le Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, s’est intéressée à la quantité de protéines oxydées et leur contribution à l’apport énergétique durant l’effort d’endurance. Les 30 études analysées portaient sur des efforts de 112 ± 72 min à une intensité de 54 ± 10 % VO₂max.

Les résultats montrèrent que les protéines contribuaient en moyenne à 3,28 ± 0,15 % de la dépense énergétique totale, avec une oxydation au cours de l’effort de 1,02 ± 0,06 mg.kg⁻¹.min⁻1 et pouvant aller jusqu’à 2 mg.kg⁻¹.min⁻¹ à 72 % VO₂max.

Pour une personne de 70 kg réalisant une séance d’une heure, cela correspondrait à environ 4,3 g de protéines utilisées à basse intensité, pour 8,4 g à 72 % VO₂max.

Avec l’augmentation de l’intensité l’oxydation des protéines augmente mais sa part relative à l’énergie totale reste sensiblement la même.

Autrement dit, plus l’effort est intense, plus les protéines sont utilisées, mais elles restent une petite part de l’énergie globale face au mastodonte que sont les glucides.

Concernant la durée de séance, l’oxydation des protéines ne semble pas totalement en dépendre. La quantité de protéines utilisées par minute reste à peu près la même, malgré l’étalement dans le temps de l’effort.

Avec la diminution des réserves de glycogène au cours de l’exercice, on pourrait s’attendre à ce que davantage de protéines soient utilisées mais le corps préfère attendre au maximum avant de faire appel à l’oxydation des protéines, et de façon progressive.

Cette observation est intéressante pour les séances réalisées à jeun, si les réserves de glycogène musculaires ou hépatiques ne sont pas pleines, ainsi que sur la stratégie nutritionnelle après l’effort.

Il va peut-être falloir après vos sorties à jeun, intégrer ou augmenter la part de protéines lors de votre petit déjeuner.

Quelles conséquences pour le cycliste ?

Comme nous l’avons vu, ce n’est pas tant la durée de l’effort que l’épuisement progressif du glycogène qui entraîne une plus grande sollicitation des protéines. L’intensité de l’effort va également jouer un rôle clé dans l’oxydation des protéines.

Or, les réserves protéiques de l’organisme sont limitées et leur rôle principal est de construire et réparer les tissus, en particulier les muscles, mais aussi comme précurseur enzymatique ou acteur important du système hormonal et immunitaire. Une utilisation accrue des protéines lors d’efforts d’endurance prolongés ou répétés, sans apport suffisant pendant l’exercice, pourrait donc avoir des effets négatifs sur la récupération et l’intégrité musculaire.

De plus, il semblerait que l’ingestion de protéines augmenterait l’oxydation même des protéines au cours de l’effort ce qui préserverait les réserves glucidiques de l’organisme (glycogène musculaire et glucose sanguin).

Pour ces raisons et sans apport protéiques externe, le corps privilégie l’utilisation des glucides, relayant les protéines au second plan durant l’exercice. Il vous faudra donc assurer les apports glucidiques et ne pas attendre l’hypoglycémie et ce, même à l’entraînement. Mais cela ne veut pas dire qu’on peut négliger les pertes protéiques car sans apport extérieur, la récupération musculaire risque d’être compromise.

Sur des épreuves longues, comme les cyclosportives de plusieurs heures, il sera pertinent d’opter pour des produits énergétiques contenant des glucides, mais aussi une part de protéines. Ces dernières limiteront la dégradation musculaire pendant l’effort et amélioreront la qualité de la resynthèse musculaire.

Pour tester, partez d’une base de 1 à 1,2 g de glucides/kg de poids/h. Oui oui, vous avez bien lu. Concrètement, si vous pesez 70 kg et roulez plus de 3 heures, comptez au moins 70 g de glucides par heure. Sur le Tour de France, les coureurs montent jusqu’à 120 g/h, et croyez-moi, Pogacar ne fait pas 70 kg !

Petit conseil pratique, entraînez-vous à manger ces quantités à l’entraînement… sous peine de surprises gastriques désagréables. À bon entendeur.

Et côté protéines ? Selon une revue publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition (Kerksick et al., 2017), un apport de 0,2 à 0,5 g/kg/h, combiné aux glucides, semble être une stratégie efficace.

Pour une personne pesant 70 kg cela signifierait qu’en plus de la ration de glucides au cours de l’effort, il faudrait 14 à 35 g de protéines par heure selon l’intensité de l’effort.

Que vous reste-t-il à faire ? Attrapez votre marque de produits énergétiques et référez-vous à sa composition. J’ai fait ça de mon côté pour les produits vendu par quelques marques.

Attention, j’ai pris les produits dits « d’effort » et non de récupération et je vous ai noté les grammages de protéines contenus.

| Overstim | Maurten | Meltonic | Naak | Powerbar | ||||

| Poudre | Hydrix ultra 0,8 g / bidon (500 mL) | RAS | (< 0,1 à 0,3 g / bidon | Effort – Bouillon salé 6 à 8 g / bidon (500 mL) | Iso Max 0,4 g / bidon (750 mL) | |||

| Gels | < 1 g / gel | RAS | Gamme entre 0,1 et 0,4 g / gel | Erable salé ou chocolat 2 à 3 g / gel | PowerGel shots 3,8 g / gel | |||

| Barres | Ultra 1,1 à 2,9 g / barre de 40 g Amelix 1,8 à 1,9 g / barre de 25 g Protéinée 10 g / barre de 40 g Authentic 6 à 7 g / barre de 50 g Origin salée 6,4 g / barre de 50 g Origin 5,7 à 7 g / barre de 50 g | Solid 160 2,3 g / barre de 55 g Solid C 160 2,6 g / barre de 55 g | Noix Cajou 6,1 g / barre de 50 g Cacao noisettes 5,8 g / barre de 50 g Cacahuètes choco 2,6 g / barre de 22 g Amande Coco 5,8 g / barre de 50 g | 7 à 8 g / barre de 50 g 2,8 à 3,9 / gaufre (30 g) | Natural protein 12 g / barre de 40 g Energize Original 5,8 g / barre de 55 g Energize advanced 3,8 g / barrde de 55 g 52% Protein plus 26 g / barre de 50 g | |||

Côté protéines, les barres sont clairement les plus fournies, avec en tête Powerbar, Overstim, Meltonic et Näak. Pour les gels, seules Näak et Powerbar tirent vraiment leur épingle du jeu, les autres offrant peu ou pas d’apport protéique.

Quant aux boissons en poudre, Näak domine largement ce segment, la plupart des autres marques ayant peu investi ce créneau. À l’inverse, la palme de la moins adaptée pour l’apport protéique revient sans conteste à Maurten.

Ceci dit, gardons les priorités en tête. L’apport protéique à l’effort reste secondaire. Le vrai moteur de la performance en endurance, demeure les glucides, indispensables à privilégier et associer systématiquement aux protéines, pour les efforts de longue durée et l’ultra endurance.

Il n’en demeure pas moins que l’ingestion de protéines semble avoir un effet bénéfique sur la performance en endurance, et les articles cités ici, viennent étayer cette idée.

Consommer des protéines pendant l’effort pourrait avoir un effet ergogénique, retardant la fatigue ou du moins sa sensation, favoriserait également une augmentation du taux de synthèse protéique et un bilan protéique positif après un exercice d’endurance.

Dans l’ensemble, l’apport protéique semble présenter de nombreux avantages pour des cyclistes.

Le rôle de l’alimentation et de la récupération

L’entraînement d’endurance engendre une forte dépense énergétique et les cyclistes savent généralement qu’il est crucial de refaire leurs réserves de glucides et de bien se réhydrater après l’effort.

En revanche, le rôle des protéines est souvent sous-estimé. Elles fournissent pourtant les acides aminés nécessaires pour réparer les tissus endommagés, régénérer les protéines musculaires et en synthétiser de nouvelles, qu’il s’agisse de protéines contractiles ou mitochondriales.

C’est ce processus de réparation et de remodelage qui soutient les adaptations de l’entraînement, améliore la qualité musculaire et, à terme, la performance.

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande un apport protéique journalier de 0,83 g / kg de poids corporel afin de couvrir les besoins de base d’un adulte en bonne santé. Pour une personne sédentaire se mettant à pratiquer une activité sportive, ces valeurs peuvent s’étendre à 1 g/kg/j.

Les besoins pour des sportifs d’endurance sont nettement supérieurs. Et se situent généralement entre 1,2 et 1,4 g/kg/jour, mais certaines études estiment qu’un apport de 1,6 à 1,8 g/kg/jour peut être nécessaire afin de compenser l’oxydation protéique induite par l’entraînement et de maintenir l’équilibre azoté.

Concernant l’impact de l’ingestion de protéines sur la force, aucun lien direct ne semble établi. En revanche, les études semblent montrer que la prise complémentaire de protéines favorise les gains de masse maigre, c’est-à-dire le développement musculaire. Il ne vous reste plus qu’à bosser la force sur le vélo ou en salle de muscu pour devancer vos collègues du sprint à la pancarte.

Post exercice, l’ingestion des protéines associé aux glucides sera primordiale et ce dans les 3 h maximum après l’exercice. Afin d’assurer une resynthèse protéique maximale, l’adjonction à sa ration glucidique, de 20 à 25 g de protéines sera bénéfique.

Donc si vous souhaitez optimiser votre récupération dans les 30 à 60 minutes après votre entraînement d’endurance prenez une collation riche en protéines afin de maximiser la synthèse protéique musculaire squelettique etoptimiser la récupération.

J’ai d’ailleurs mémoire à l’INSEP durant ma thèse, que le service recherche avait demandé à une grande marque de produits laitiers, de développer des laits de récupération dosés à 8 ou 20 g de protéines afin que les athlètes puissent récupérer au mieux de leurs séances d’entraînement.

Si vous voulez aller un peu plus loin, un ratio de 3 à 4 : 1 est idéal pour favoriser la récupération post exercice. Si on se base sur 20 g de protéines, il faudrait y associer 60 à 80 g de glucides et le tour est joué pour optimiser sa récup.

Je ne vous ai pas encore tout dit. Le type de protéine joue également un rôle clé dans la synthèse protéique musculaire. Il semblerait qu’à ce petit jeu l’apport de « whey » (protéine de lactosérum) riche en acides aminés essentiels, dont la leucine, soit fondamental. Cette protéine sous forme liquide se digère vite et bien.

Ou la retrouve-t-on en abondance ? Dans le lait de vache bien entendu…. Vous voulez toujours arrêter le lait ?

Si toutefois vous souhaitez éviter le lait de vache, il existe des alternatives plus onéreuses. Rendez-vous sur les sites de nutrition sportive des marques citées plus haut, choisissez une whey en poudre, et composez votre shaker sur mesure.

Conclusion

Nous sommes d’accord pour dire à présent, que les protéines ne représentent qu’une faible part de l’énergie dépensée à l’effort, environ 3 % de l’oxydation énergétique totale. Leur rôle en revanche est bien plus stratégique qu’il n’y paraît lors d’efforts d’endurance.

Les protéines participent à la protection des muscles, à leur réparation, et conditionnent en grande partie la qualité de la récupération et de l’adaptation à l’entraînement.

Au cours de l’activité, les glucides restent la priorité absolue pour soutenir la performance en endurance, mais l’association de protéines, optimise le bilan protéique et accélère le retour à l’équilibre après l’effort.

Pour le cycliste, qu’il s’agisse d’une sortie longue, d’une cyclosportive ou d’un cycle d’entraînement intensif, la stratégie nutritionnelle idéale repose sur un apport suffisant en glucides, combiné à un apport protéique adapté avant (1,2 à 1,4 g/kg/j), pendant (0,2 à 0,5 g/kg/h), et surtout après l’exercice.

En intégrant 20 à 25 g de protéines associées à 60 à 80 g de glucides dans les 30 à 60 minutes suivant l’entraînement (ratio de 3 à 4 :1), vous donnez à vos muscles toutes les chances de mieux récupérer et de progresser sur le long terme.

Aussi si votre séance ne dépasse pas les 3h ou si vous n’enchainez pas les doubles séances dans la journée ou les courses à étapes, il n’est pas nécessaire d’avoir la même stratégie durant et après l’effort. A chaque contexte sa spécificité.

Si en revanche vous intégrez des séances de force sur le vélo ou en salle de muscu, il faudra certainement adapter les apports protéiques.

Les protéines ne sont donc pas le « carburant caché » de l’endurance, mais elles en sont clairement l’un des piliers invisibles. Les négliger, c’est limiter vos capacités d’adaptation. Les intégrer intelligemment, c’est investir dans votre progression et dans la durabilité de vos performances.

D’ailleurs en parlant de durabilité, restez attentifs et attentives, ce sera l’un de mes prochains sujets abordés.

Pour aller plus loin :

Clauss, M., & Jensen, J. (2025). Effect of exercise intensity, duration, and volume on protein oxidation during endurance exercise in humans: A systematic review with meta-analysis. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 35, e70038. https://doi.org/10.1111/sms.70038

Kerksick, C. M., Arent, S., Schoenfeld, B. J., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand : Nutrient timing. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 33. https://doi.org/10.1186/s12970-017-0189-4

Moore, D. R., Camera, D. M., Areta, J. L., & Hawley, J. A. (2014). Beyond muscle hypertrophy: Why dietary protein is important for endurance athletes. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39(9), 987–997. https://doi.org/10.1139/apnm-2013-0591

Zhao, S., Zhang, H., Xu, Y., Li, J., Du, S., & Ning, Z. (2024). The effect of protein intake on athletic performance : A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Nutrition, 11, 1455728. https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1455728